Di Bumi Cendrawasih, paradoks antara pertumbuhan ekonomi dan janji pengurangan emisi karbon tampak paling nyata. Di tanah kaya emas itu, masyarakat Papua memandang hutan bukan sekadar sumber daya, tapi identitas dan ruang hidup.

Hutan dianggap 'bank' oleh masyarakat adat Papua, karena menjaga kekayaan alam yang melimpah. Namun, isi bank alam itu perlahan menipis.

Arim Tambuni, dari Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, menceritakan kondisi hutan alam Papua yang makin rusak karena sejumlah proyek. Salah satunya, oleh deforestasi atau penebangan hutan yang diinisiasi perusahaan "kaki tangan presiden."

"Kalau proyek semua ini masuk, berburu itu hilang. Binatang-binatang yang di hutan semua tidak ada hari ini, punah habis. Banyak (bahan) kimia mematikan sumber daya alam. Makhluk hidup yang ada di atas tanah Papua itu semua mati," kata Arim Tambuni dalam wawancara kepada DW Indonesia.

"Hari ini, (akibat) kehadiran pemerintah, semua itu punah habis dan alam hari ini tidak punya budaya," jelasnya.

Anak muda Papua kehilangan identitas

Kepada DW Indonesia, salah satu perempuan dari Kabupaten Kerom, Papua, Irene Fatagur, mencemaskan dampak deforestasi terhadap generasi mendatang. Menurutnya, hutan itu sangat penting dan dibutuhkan karena menjadi identitas masyarakat Papua.

"Ketakutan saya terbesar pertama itu adalah budaya saya akan hilang. Saya yang hari ini hidup secara berkomunal, kami mengolah tanah itu secara marga, ketakutan saya ketika tanah itu hilang, marga itu juga akan hilang," cerita Irene lewat sambungan telepon kepada DW Indonesia.

Kehilangan hutan, kata Irene, tidak hanya berdampak pada persoalan identitas budaya. Masalah itu, berpengaruh buruk terhadap anak muda.

Irene menyebut tak sedikit anak muda Papua yang kebingungan untuk beraktivitas karena sumber kehidupannya sudah diambil alih oleh pemerintah.

Statistik hutan Indonesia

Berdasarkan informasi dari situs simontini atau sistem informasi tutupan dan izin di Indonesia, hutan alam di Nusantara luasnya mencapai 94,9 juta hektare. Namun, 42 juta hektare hutan alam di antaranya belum memiliki perlindungan hukum atau kebijakan.

Kisah di Papua menjadi cermin dari tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai komitmen iklimnya di panggung dunia. Pada 2014-2024, tercatat Indonesia kehilangan hutan primer basah seluas 4,6 juta hektare. Deforestasi atau penggundulan hutan itu, menurut data Green Forest Watch pada 2024, menyesar seluruh pulau besar di Indonesia.

Pemerintah mengklaim telah menekan laju deforestasi lewat berbagai program. Termasuk, lewat Penerapan Inpres tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, Pengelolaan Hutan Lestari dan Perhutanan Sosial, hingga Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Upaya itu dipercaya sejalan dengan program Indonesia terkait Forestry and Other Land Use (FOLU) atau Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya. FOLU dalam konteks perubahan iklim, merupakan upaya penyerapan karbon melalui aktivitas kehutanan dan penggunaan lahan lain. Dengan tujuan, karbon yang diserap sektor hutan dan lahan lain sebanding atau lebih besar dari emisi yang dihasilkan.

Ayo berlangganan gratis newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

Bagaimana mengawal komitmen Indonesia di COP 30 Brasil?

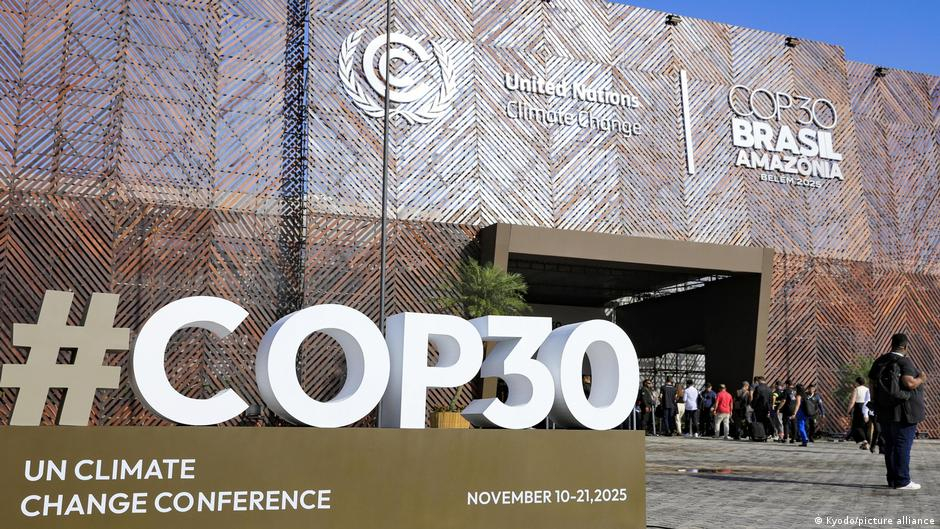

Dalam Conference of the Parties (COP) atau konferensi tahunan perubahan iklim dunia ke-30 di Brasil, Indonesia datang membawa janji baru lewat dokumen komitmen Second Nationally Determined Contribution (Second NDC). Dokumen itu disebut pengamat sebagai rencana yang cukup ambisius.

Dalam naskah itu, terdapat lima sektor utama untuk menekan laju emisi. Sektor itu meliputi energi, Proses Industri dan Penggunaan Produk, Limbah, Pertanian, dan FOLU.

Indonesia mematok pengurangan emisi yang lebih rendah pada 2030 melalui dua skenario, yakni Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP) dan High Carbon Compatible with Paris Agreement (HCCP). Konsep tersebut mengedepankan pembangunan infrastruktur berbasis pengurangan emisi karbon, sesuai Perjanjian Paris terkait penanganan perubahan iklim.

Dalam LCCP Low, Indonesia mengasumsikan target pertumbuhan ekonomi hingga 6,0% pada 2030 dan 6,7% pada 2035, dengan target emisi tidak boleh lebih dari 1,345 juta ton CO2e. Sementara, untuk skenario pengurangan emisi karbon skema tinggi, Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029, dengan target emisi mencapai 1,491 juta ton CO2e.

Ahli lingkungan dari Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa mengungkap bahwa FOLU merupakan "sektor yang paling dominan untuk mereduksi emisi."

Berbicara lebih lanjut soal sektor FOLU dalam dokumen komitmen iklim Indonesia ini, kepada DW Indonesia Mahawan optimis mengatakan "dokumen ini cukup tertib dalam menyikapi berbagai potensi dinamika yang ada."

Masalah klasik dan implementasi rendah

Namun, Mahawan pesimistis dengan implementasi kebijakan FOLU tersebut karena tak linier dengan tren deforestasi di Indonesia. Mahawan menyoroti kesenjangan antara rencana dan realisasi.

"Sebenarnya menurut saya tantangan utamanya adalah persoalan kapasitas melakukan, mengimplementasikan sesuatu, itu persoalan kapasitas kita...Banyak sekali perencanaan yang dibuat dengan baik, tapi implementasi itu rendah," kata Mahawan.

Di sisi lain, ada kontradiksi terkait bagaimana Indonesia sebagai negara berkembang, masih berkutat soal pendanaan. Sehingga memang perlu bantuan ekonomi dalam upaya mitigasi tersebut. Mahawan menyebut pendanaan ini sebagai "masalah klasik" yang tidak mungkin secara keseluruhan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Oleh karena itu di konferensi perubahan iklim itu juga diadopsi bahwa negara maju punya kewajiban ya untuk membantu negara berkembang. Sehingga, tetap peran negara maju dalam pendanaan di negara berkembang itu memiliki peran penting," jelas dia.

Komitmen iklim di atas paradigma ekonomi 8%

Mahawan mengaitkan ambisi pengurangan emisi, baik dalam FOLU dan LCCP, dengan kebutuhan soal ekonomi ini. Menurut Mahawan, hal itu terlalu memaksakan.

"Karena ada pesanan di angka 8 persen," sebut Mahawan.

Senada, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Uli Arta Siagian berbincang dengan DW Indonesia, soal paradoksal ini.

Uli menyoroti dokumen Second NDC Indonesia, yang dijadikan lampiran dan masih terkait dengan pengurangan gas rumah kaca terkait penanganan iklim, sesuai Persetujuan Paris.

Uli tegas menghakimi, bahwa dokumen itu tak realistis untuk menekan perubahan iklim. Alasannya, dokumen itu didasarkan pada target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, yang merupakan ambisi Presiden Prabowo Subianto hingga 2029.

"Target pertumbuhan 8% itu berkonsekuensi pada pembesaran produksi dan konsumsi." Karena, dalam logika ekonomi pertumbuhan, keberhasilan bisa tercapai jika ada peningkatan produksi dan konsumsi.

"Nah, dari target peningkatan produksi dan konsumsi, sasaran yang paling utama itu adalah sumber daya alam," jelas Uli, sambil kembali menegaskan bahwa dokumen iklim Indonesia tersebut "tidak akan mungkin mencapai targetnya."

Masyarakat adat punya peran penting

Dalam konteks paradoks ini, Mahawan dan Uli sama-sama mengatakan kepada DW Indonesia bahwa masyarakat adat dianggap sebagai kunci pengendalian deforestasi

Mahawan menegaskan pentingnya peran masyarakat adat untuk menghentikan laju deforestasi di Indonesia. Pasalnya, kearifan lokal atau kebiasaan hidup masyarakat adat sejatinya turut menjaga hutan-hutan tersebut.

Persoalannya, luas hutan adat dan hutan yang sudah dicap 'milik penguasa', relatif kecil. Sementara itu, Uli mendesak pemerintah segera melakukan percepatan pengakuan, pemenuhan hingga penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat, misalnya hak atas ruang hidup. Dia menyerukan agar pemerintah tidak hanya sekedar memberikan janji manis.

Jangan sampai, kata Uli, pernyataan pemerintah Indonesia mengakui 1,4 juga hektare hutan adat dalam 4 tahun ke depan hanya pepesan kosong. Mengingat, janji manis itu diucapkan di forum internasional, yang harusnya tidak menjadi komoditas pos truth, tapi diimplementasikan dengan kebijakan.

Perwakilan masyarakat adat, Irene, setuju dengan hal itu. Dia berharap pemerintah Indonesia dapat melibatkan masyarakat adat untuk mencapai target pengurangan emisi, sebagai bentuk komitmen menghadapi perubahan iklim. Irene menegaskan apa yang disampaikan Pemerintah Indonesia di Brasil, harus dilakukan di Indonesia.

DW Indonesia telah mengirimkan permintaan konfirmasi resmi kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Staf Ahli Menteri Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, pada 3 November 2025. Hingga artikel ini dipublikasikan, pihak kementerian belum memberikan tanggapan.

Editor: Prita Kusumaputri