REPUBLIKA.CO.ID, oleh Nashih Nasrullah*

“If we have no peace, it is because we have forgotten that we belong to each other.”

(Santa Teresa, 1997)

Jika melihat bagaimana kecenderungan ideologi yang hingga saat ini dipegang teguh oleh Ustaz Abu Bakar Baasyir (ABB), menurut sumber penulis, tak ada yang berubah dari pemikiran, ideologi, dan doktrin yang ABB percayai dan lakoni hingga detik ini.

ABB tetap menganggap bahwa negara demokrasi yang dianut Indonesia saat ini, tetaplah negara thaghut. Negara yang tak mengimani sistem ilahiyah dalam ketatanegaraan, praktik hukum, dan perundang-undangan. Ini menjadi satu dari sekian alasan, mengapa ABB enggan mengajukan grasi kepada Presiden dan menolak pembebasan bersyarat untuk kebebasannya.

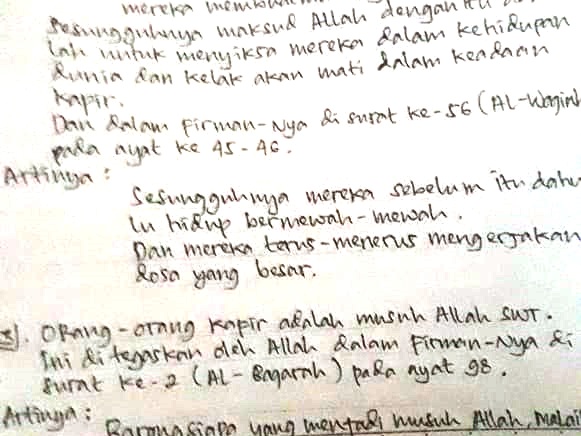

Pun demikian, bagaimana sosok ABB melihat hubungan antara Muslim dan non-Muslim, sama sekali tak bergeming dari sikapnya sebelum dan selama menjalani masa tahanan. Dalam sebuah salinan catatan tulis tangan selama menjalani masa tahanan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat, pimpinan Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) itu menuangkan pemikirannya ihwal bagaimana mendudukkan hubungan, sikap, dan posisi kita sebagai Muslim memandang saudara sebangsa non-Muslim kita, dalam istilah yang dia tulis non-Muslim disebut dengan kafir, adalah makhluk paling jahat dan jelek yang bila mereka mati, kelak akan masuk neraka selamanya.

ABB merincikan yang dia maksud kafir tersebut adalah kafir ahli kitab seperti Nasrani dan Yahudi, sementara kafir musyrik seperti Budha, Hindu, Komunis, dan lain-lain. Dalam coretan tangannya itu, ABB menegaskan para golongan kafir adalah musuh-musuh Allah. Dia mengutip ayat ke-98 surah al-Baqarah.

Bukan hanya soal pemikiran dan ideologi ABB yang tak berubah, melainkan juga pengaruh serta kharisma luar biasa ABB yang masih kuat bagi pengikutnya. Masih menurut sumber penulis, informasi rencana kebebasan ABB mendapat sambutan dari banyak pengikut pria kelahiran Jombang, 17 Agustus 1938 itu.

Jaringan jihadis dari sejumlah wilayah di Indonesia yang selama ini laksana sel tidur, merespons rencana kebebasan ABB dengan mengirim pesan ke orang-orang terdekat ABB berupa ucapan syukur hingga konfirmasi kebenaran kabar tersebut.

Salinan tulisan tangan ustaz ABB

Namun, melihat pertimbangan kemanusiaan yang mendasari rencana pembebasan ABB itu tentu juga patut dilihat sebagai sebuah iktikad baik, terlepas dari beragam analisis miring di balik motif pembebasan tersebut. Tidak kali ini, pemerintah, melalui Presiden Joko Widodo, mempertimbangkan faktor kemanusiaan menyikapi ABB.

Pada Maret 2018, karena pertimbangan usia dan fisik, Presiden meminta ABB mendapat keringanan untuk dijadikan tahanan rumah, sekalipun akhirnya wacana itu kandas karena terkendala aturan. Rencana pembebasan ABB yang diinisiasi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra masih menggunakan pertimbangan yang sama, yaitu aspek kemanusiaan.

Yusril menilai, presiden mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan langsung menyikapi kasus ABB. Wewenang itu, yang oleh Ketua Pembina Tim Pengacara Muslim (TPM), Mahendradatta, ditafsirkan bahwa mekanisme pembebasan yang paling ideal adalah menggunakan amnesty dari presiden. Ini karena pembebasan bersyarat dan grasi yang menjadi hak ABB, tak akan pernah dimanfaatkan pendiri sekaligus pengasuh Pesantren al-Mu’min, Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah.

Bukankah langkah Presiden ini berisiko? Sudah pasti. Alasan yang penulis paparkan di atas merupakan dalil mengapa risiko yang diambil presiden sangatlah besar, sekalipun ABB menyatakan dalam sebuah pernyataan tak akan menyampaikan pidato ‘yang membahayakan’ lagi. Tapi siapa berani menjamin?

Jika ditakar antara keuntungan politik yang diraup Presiden, tak akan sebanding dengan risiko penyebaran ideologi sebagai efek dari kebebasan dari pria tersebut.

Namun, atas nama kemanusiaan, bangsa Indonesia harus berani mengambil risiko untuk menyampaikan pesan, betapa bangsa kita adalah satu. Saatnya berani memotong rantai ideologi radikalisme itu dengan menyuarakan semangat, bahwa negara ini melindungi semua anak bangsa. Saya berbaik sangka, bahwa pembebasan ABB adalah titik awal dan bukan akhir dari upaya panjang bangsa merajut silaturahim, atas nama kemanusiaan, saudara satu bangsa, dan saudara sesama iman.

Bagaimanapun, agama mengajarkan saya, untuk membalas keburukan dengan kebaikan, kekerasan jangan dibayar pula dengan kekerasan, dan bukan teror diganti tindakan represif dan zalim dari aparat. Biarlah sejarah mencatat kelak, kita pernah melangkahkan kaki menuju rekonsiliasi.

Negeri ini, belakangan, telah dikangkangi rasa saling curiga dan kebencian. Ibarat ilalang di padang yang kering keronta, bangsa ini sangat rentan dengan perselisihan bukan oleh sulutan api, melainkan gesekan-gesekan rumput kering di sekililingnya. Jika kita, sesama anak bangsa kehilangan kedamaian, sejatinya kita telah lupa pada hakikatnya kita ini adalah satu, saling memiliki antarsesama, lahir dari rahim yang sama, ibu pertiwi: Indonesia.

*) Penulis adalah redaktur republika.co.id