Sisa tapak sejarah ketegangan yang ekpresinya adalah Islamofobia tampak kentara dengan mencermati geliat jaringan ulama di wilayah selatan Jawa itu. Para raja dan priayi (keluarga raja) mau tidak mau berkompromi degan dunia pesantren. Hubungan antara kedua pihak ini tak selalu indah dan mulus. Bahkan, kerap kali tidak sepele, serbakompleks, dan kadang memunculkan percikan api ketegangan.

Sikap fobia terhadap Islam politik (Islamofobia) juga sudah makin eksis sejak zaman Raja Amangkurat I. Salah satu raja Mataram ini terkenal karena melakukan pembunuhan 5.000-6.000 para ulama, santri, dan keluarganya dalam waktu singkat di sebuah lapangan pada sebuah hari tahun 1648 M. Catatan VOC mengatakan, para ulama dan keluarganya itu dibunuh dalam waktu 30 menit, yaitu saat pagi hari seiring terbitnya matahari sampai ketinggian sepenggalah.

Makam Amangkurat I di Tegal Arum, Kabupaten Tegal.

Tak cukup dengan itu, Amangkurat I juga memerintakan untuk menghancurkan semua pusat keilmuan yang ada di pesantren yang berada di tepian sepanjang aliran Bengawan Solo hingga Gresik. Kala itu--dan sampai sekarang--di tepian Bengawan Solo, berbagai pesantren besar berada, contohnya pesantren tua Ponpes Langitan yang letaknya persis di muara Sungai Bengawan Solo. Jejak keberadaan pesantren misalnya juga terdapat pada kisah masa muda Sunan Kaijaga yang harus menunggu untuk mencari ilmu di sebuah tempat (pesantren) yang ada di tepian sungai (Babad Tanah Jawa menyebutnya menunggu tongkat). Nah, adanya pembunuhan massal dan aksi pembakaran pesantren ini bisa dimaksudkan dengan kata yang lebih mudah: Amangkurat I ingin melakukan proses sekularisasi.

Gambar Amangkurat 1. (Foto:Wikipedia)

Sikap raja ini jelas berbeda sikap dengan leluhurnya, yakni Sultan Agung, yang justru selalu bersikap baik dan lebih mengakomodasi ajaran Islam dan posisi para ulama. Imbas lainnya, sesuai aksi kekerasan itu dunia pesantren itu—terutama pesantren di Kajoran dan Tembayat—malah kemudian berkembang menjadi pusat kekuatan yang yang selalu berseberangan dengan keraton.

Pesantren Abdul Kahfi Somalangu,Kebumen.

Kemudian, ketika tak mendapatkan angin oleh pihak kekuasaan, gerakan Islam melawannya dengan melalui gerakan bawah tanah. Kesempatan juga terbuka ketika para priayi memberikan hak mengelola wilayah secara mandiri (tanah perdikan) kepara para ulama dengan mendirikan pesantren. Di sinilah sebenarnya semenjak dahulu terkait dengan hubungan agama dengan politik kekuasan raja yang secara tersamar. Karena tahu akan posisi masing-masing keduanya memilih bersikap saling membutuhkan, antara kekuatan Islam atau ulama yang ada di berbagai pesantren dan kekuasaan berupaya saling melengkapi. Jadi, atas jasa serta posisinya yang strategis itu, kemudian seorang ulama diberi tanah perdikan sebagai sarana memberikan suplai ekonomi kepada pesantrennya.

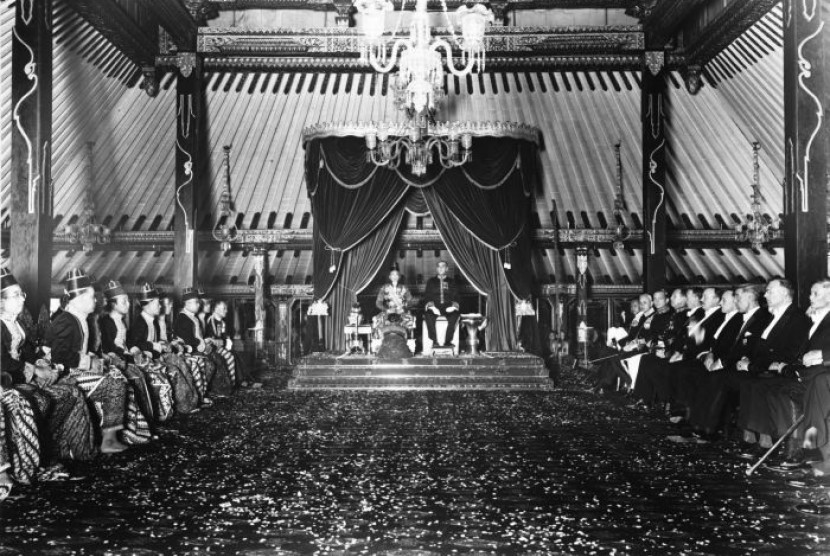

Proses negoisasi berlangung melintasi zaman dan waktu sampai sebelum era kolonial mengeksiskan posisinya di berbagai kerajaan nusantara dengan membentuk Hindia Belanda. Kedua belah pihak bisa bernegoisasi dan menjalin hubungan mutualise. Namun, setelah muncul pihak kolonial sebagai pihak ketiga, negoisasi kerap kali gagal. Akhirnya, ketika kekuasaan itu mentok saat bernegoisasi dengan kekuatan ulama, pesantren (Islam) dijadikan sasaran untuk dihancurkan. Kolonial bertindak sebagai pihak penopang jaminan kekuasaan politik, yakni dengan memberikan dukungan sarana militer.

Namun, bila kemudian mengutip pernyataan sejarawan UNS Solo Prof Joe Hermanu mengatakan, bila ditelisik lebih dalam maka di sana akan segera terlihat bahwa 'pohon' jaringan ulama di wilayah itu akhirnya akan terkait dengan pesantren yang didirikan Sunan Giri di Prapen, Gresik (Jawa Timur), pada abad ke 15 M. Namun, selain terpengaruh pesantren Sunan Giri, jaringan ulama itu juga terkait dengan jaringan ulama yang berasal dari Demak, Makassar (Sulawesi Selatan), Sumatra, Cirebon, hingga berbagai pesantren di Jawa Timur, seperti Pacitan dan Jombang. Bahkan, hingga jaringan ke luar Jawa sampai ke seluruh Nusantara,

Bukan hanya itu, di dalam jaringan itu juga sudah dari dulu terkoneksi dengan jaringan ulama internasional, seperti dari Yaman, Arab Saudi, Mesir, Maroko, Sudan, India, dan Campa. Ini bisa dimengerti karena usia jaringan ini melampaui banyak zaman karena sudah terpintal semenjak abad ke-15 M itu. Salah satu buktinya mengacu pada prasasti pendirian Pesantren Al Kahfi di Somalangu, Kebumen, yang berdiri pada 4 Januari 1475 M.

''Jadi, menurut saya, asal jaringan ulama di Jawa itu berasal dari ‘satu pohon’, yakni bermula dari Maulana Malik Ibrahim (Sunan Giri) yang berada di Jawa Timur itu. Jadi, asal-usul pemikiran sekaligus antitesa terhadap Islam (pesantren) berasal dari sana,'' kata Hermanu menegaskan pada sebuah kesempatan perbincangan.

Makam Sunan Giri.

Jadi, kiranya akar Islamofobia memang sudah sangat lama. Bukan sekadar imbas pendidikan Barat kepada anak pribumi yang kemudian menjadi "priayi modern" (kaum birokrat) semenjak zaman politik etis belaka. Namun, ternyata akarnya bisa dilacak lebih jauh lagi.

Bayangkan betapa lama waktunya bila Islamofobia hingga kini masih lestari keberadaannya. Jadi, jangan heran bila sekarang muncul hoaks yang mengolok ajaran Islam. Juga, jangan heran juga bila pada zaman ini di Indonesia salah satu ekpresinya diwujudkan dalam pelarangan cadar, ide kekhalifahan, hingga pemikiran yang dianggap berbau Islam lainnya. Semua tahu sebenarnya ini--bahkan semenjak dahulu kala-- hanya bagian dari game pertarungan perebutan wacana dan remah monopoli kekuasan. Apalagi presedennya pada dekade 80-an lalu pun sudah ada, yakni munculnya soal Islam Jamaah dan adanya pelarangan jilbab untuk siswi sekolah dan seragam pegawai negeri dalam pakaian dinas keseharian.

Sudahlah, ojo gumunan dan kagetan. Sebab, sejatinya memang tak ada yang baru di bawah sinar matahari! Berani dan bisakah manusia masa kini mencari jalan tengah?