Oleh: Uttiek M Panji Astuti, Traveler dan Penulis Buku

Barisan pegunungan berselimut salju itu kian jelas terlihat. Bukan berwarna hijau seperti yang sering saya lihat dalam penerbangan di Indonesia. Tapi cokelat berlapis putih yang menyuguhkan pemandangan dramatis seperti yang sering muncul di majalah 'National Geographic'.

Sesekali terasa goncangan. Sepertinya pesawat akan segera mendarat, karena terdengar pengumuman dari awak kabin dalam bahasa China yang tidak saya mengerti. Orang-orang berdiri membuka kompartemen yang membuat saya kembali terheran-heran. Mengapa penumpang pesawat ini suka heboh sendiri?. Pramugari berteriak-teriak mengingatkan mereka supaya kembali duduk. Satu-dua ada yang berhasil mengambil coat yang disimpan di kompartemen. "Pastilah di luar sana dingin sekali," batin saya.

Benar saja. Dalam bahasa Inggris awak kabin menjelaskan kalau pesawat akan segera mendarat, dan suhu di luar sana -15 derajat! Saya dan Lambang saling pandang. Bukan apa-apa, karena bagasi tidak bisa keluar di Dubai, maka semua perlengkapan musim dingin kita masih ada di dalam koper. Lambang sudah memakai coat tebalnya. Sedang saya masih memakai pakaian untuk ke padang pasir dan sekarang harus berjumpa salju.

Kejutan berikutnya, karena bandara Urumqi ini tidak terlalu besar, penumpang tidak turun menggunakan garbarata melainkan tangga pesawat dan naik bus ke terminal kedatangan. Wuuusss.... udara dingin langsung menampar muka begitu keluar dari pesawat. Saya segera berlari menuruni tangga dan masuk ke dalam feeder bus untuk menghalau dingin.

Pemandangan salju dalam perjalananke Uighur (Foto: Uttiek M Panji Astuti)

"Bismillah," batin saya. "Lihat, kayaknya seruangan ini cuma aku yang berkerudung," kata saya ke Lambang yang hanya dijawab dengan senyum.

Antrean bergerak sangat lambat. Semua paspor warga negara asing diperiksa dengan sangat teliti. Selama ini saya agak khawatir kalau harus memeriksa sidik jari. Bukan apa-apa, sidik jari saya sering tidak terbaca. Sewaktu ke London pun saya harus menunggu di ruangan khusus di Heathrow International Airport untuk mengonfirmasi sidik jari. Di King Abdulazis Int'l Airport kemarin juga sama.

Segera saya oleskan hand body ke ujung-ujung jari. Karena sudah sering, jadi saya selalu mengantisipasi dengan membawa hand body ukuran travelling di tas. Paling sulit kalau datang untuk umrah dan sudah miqat (mengambil niat) di Yalamlam, karena sudah tidak bisa memakai hand body yang berpewangi lagi.

Alhamdulillah, sidik jari saya tidak bermasalah di sini. Saat ditanya mau ke mana? Dan saya jawab, "Urumqi, Turpan..." petugas imigrasi menanyakan sesuatu dalam bahasa China yang tidak saya mengerti. Sekali lagi saya ulangi perkataan saya lebih keras, yang disambutnya, "Tu-lu-pan... oo, tu-lu-pan." Rupanya pelafalan nama daerah di sini dalam bahasa Inggris dan China ada perbedaan. Nantinya saya juga baru tahu kalau orang Xinjiang tidak menyebut kota Kashgar dengan nama Kashgar.

Hampir terakhir saya dan Lambang keluar dari ruang imigrasi. Di samping conveyor belt tinggal tersisa beberapa koper yang belum diambil pemiliknya. "I want to take my coat. Can I open my lugage here?" Tanya saya pada petugas. Sepertinya dia tidak bisa berbahasa Inggris. Lalu seorang perempuan tinggi semampai yang berpakaian sangat ketat membantu menerjemahkannya dan memberikan jawaban kalau boleh membuka koper di situ. Dia menjawab kalau bekerja di Dubai Int'l Airport saat saya berterima kasih dan memujinya bisa berbahasa Inggris dengan baik.

Nyaris tak ada penumpang tersisa selain saya dan Lambang, perempuan yang bekerja di Dubai dan seorang pria warga negara Filipina. "Itu," kata Lambang sambil melambaikan tangan pada seorang pemuda umur 30-an yang membawa kertas bertuliskan logo Khalifah Tour dan nama kami. Untuk alasan keamanan saya akan menyebutnya Mr. Chang, nama lokal guide yang akan menemani perjalanan ini. Ia seorang China Han yang telah bekerja sebagai lokal guide selama 10 tahun.

"Kenapa kalian lama sekali keluar dari imigrasi? Apa ada masalah di dalam?" Tanyanya ramah setelah saya selesai mencuci muka, sikat gigi dan berganti kerudung di toilet.

"Tidak. Antreannya memang lama sekali di dalam," jawab saya.

Rumah tinggal di Uighur. (Foto: Uttiek M Panji Astuti)

Mr Chang lalu meminta saya dan Lambang menunggu di lobi. Ia akan memanaskan heater di mobilnya dulu, baru menjemput kita. Menurutnya, di dalam mobil akan dingin sekali kalau heater belum dinyalakan. Butuh waktu supaya ruang dalam mobil jadi hangat.

Pagi ini, dari bandara kita akan langsung jalan darat menuju kota Turpan sejauh 150 km, yang akan ditempuh selama 3,5 jam melewati jalan tol. Kita akan melintasi gurun Gobi yang menjadi rute utama Jalan Sutra di masa lalu. Bedanya, jalan ini sekarang sudah beraspal mulus. Gurun Gobi merupakan gurun terluas ketiga di Asia. Tak kurang luasnya mencapai 1,3 juta km persegi, membentang dari Asia Tengah, China hingga Mongolia bagian selatan.

Jalanan masih sepi. Di musim dingin seperti ini Subuh di kota Urumqi dan Turpan sekitar pukul 7.00, dan matahari baru akan bersinar terang menjelang pukul 10.00 pagi. Sesekali mobil kita berpapasan dengan truk-truk besar pengangkut segala rupa. Geliat pertumbuhan ekonomi di China terasa sampai ke pelosok desa-desa. Kalau dulu rute ini ramai dengan caravan unta milik para kabilah yang membawa dagangan menuju Grand Bazaar, Istanbul, kini aneka truk dan kontainer sarat muatan yang membawa aneka rupa barang-barang produksi China ke seluruh dunia.

Di sepanjang rute Jalan Sutra yang sudah pernah saya singgahi dari Samarkand, Bukhara, di Uzbekistan, Istanbul di Turki, hingga Fes di Maroko, selalu ada jejak bangunan peninggalan sejarah berupa caravansarai, yakni tempat singgah para kabilah dagang (baca buku ke-3 Serial Jelajah Tiga Daula: Journey to Samarkand, -segera hadir). Namun di sepanjang jalur Gurun Gobi ini saya tak melihatnya. Mr. Chang pun tidak mengetahui apa itu caravansarai dan apakah masih ada yang tersisa hingga ini.

Seketika saya merasa sedih. Caravansarai tidak sekadar bangunan peninggalan sejarah, melainkan bagian dari peradaban Islam. Bagaimana perdagangan lintas benua terjamin keamanan dan pasokan barangnya melalui fasilitas caravansarai yang dijamin oleh daulah-daulah yang memimpin negeri itu.

Di sini, mungkin segala hal yang berbau Islam harus dieliminir dalam upaya menghapus ingatan kolektif warga setempat atas tradisi, budaya dan agamanya. Yang terlihat sepanjang seratusan kilometer adalah pasir gurun berwarna cokelat yang berselimut salju di sana-sini. Mata saya menjadi berat, lalu terlelap.

Saya terbangun karena hempasan udara dingin dari kaca mobil yang dibuka. "Ada apa?" Tanya saya. "Check poin," jawab Mr. Chang singkat. Di depan terlihat semacam deretan gerbang pintu tol yang dijaga aparat bersenjata lengkap. Setiap mobil harus berhenti dan membuka jendela untuk diperiksa. Mr. Chang menjawab pertanyaan polisi dengan singkat, lalu mobil terus melaju. Dia tertawa sambil berkata, "Sepertinya polisi mengira kita semua warga lokal," seraya menambahkan kalau muka Lambang terlihat seperti orang China, karena matanya sipit.

"Keberuntungan" muka China Lambang ini berlanjut di dua check poin berikutnya. Di check poin keempat, polisi meminta kita turun dan memeriksa paspor. Beberapa pertanyaan standar diajukan yang dijawab Mr. Chang dalam bahasa China yang saya tidak mengerti. Lalu kita berdua bergantian difoto menggunakan handphone dan diminta nomer telepon yang digunakan.

Saya tersenyum karena ingat pesan seorang rekan wartawan yang pernah meliput ke Xinjiang sebelum berangkat, "Pokoknya loe diem aja Mbak. Diem aja. Sejak di pesawat. Semua awak kabin itu intel. Orang yang duduk di sebelah loe, bisa jadi intel juga. Lokal guide loe di sana, intel juga. Pokoknya loe diem aja." Waktu itu saya tertawa, "Dari tadi ngomongnya, loe diem aja melulu, jadi gw gak ngapa-ngapain dan gak kemana-mana dong. Kan, diem aja," balas saya bercanda.

Rupanya saran itu memang yang harus dilakukan. Selama pemeriksaan sebaiknya diam saja, kecuali menjawab sesingkatnya kalau ditanya. Tidak perlu beramah-tamah ala orang Indonesia. Karena polisi dan tentara yang berjaga semua memasang muka tegang laiknya seorang kamerad dari Korea Utara yang sering muncul di drama Korea.

Sebelum berangkat, saya sudah membaca dan mendapat informasi tentang banyaknya check poin di Xinjiang yang diberlakukan semenjak tragedi Xinjiang di 2014. Di semua tempat, polisi akan memeriksa, utamanya warga Uighur dan orang asing. Tak hanya identitas yang akan dicek, namun juga barang bawaan. Tak jarang mereka meminta membuka tas seperti di bandara. Beruntung, saya dan Lambang tidak pernah sampai diminta membongkar koper untuk diperiksa. Karena, pastilah akan merepotkan sekali. Apalagi saya membawa sajadah dan mukena travelling berwarna putih, yang secara tegas kerudung berwarna putih dilarang di sini.

Sepanjang Urumqi sampai Turpan ada 5 check poin yang kita lewati. Ada 3 check poin yang lolos begitu saja karena "muka China" Lambang, sedang 2 lainnya kita harus turun dan diperiksa. Pemeriksaan di check poin seperti ini sudah pernah saya alami sebelumnya saat ke Palestine tahun 2012 lalu. Bedanya, kalau di Palestine jelas siapa kawan dan lawan, sehingga kalau terjadi sesuatu tahu harus kemana, sedang di sini tidak. Semua terlihat sama.

Berkali-kali Mr Chang mewanti-wanti, tidak boleh memotret check poin dan polisi atau tentara yang bertugas. Saya juga tidak ingin memotret check poin, secara kamera cctv ada di mana-mana. Tapi kalau polisi atau tentara, satu-dua sih, dapatlah.

Setelah check poin terakhir, sampailah kita di pusat kota Turpan, "Guys, are you hungry?" Tanya Mr. Chang ramah, yang ternyata sudah menghentikan mobilnya di depan sebuah restoran terkenal bernama Harembag. Pemiliknya adalah seorang Uighur yang sukses. Restoran ini ada di beberapa kota, bahkan punya cabang di Amerika.

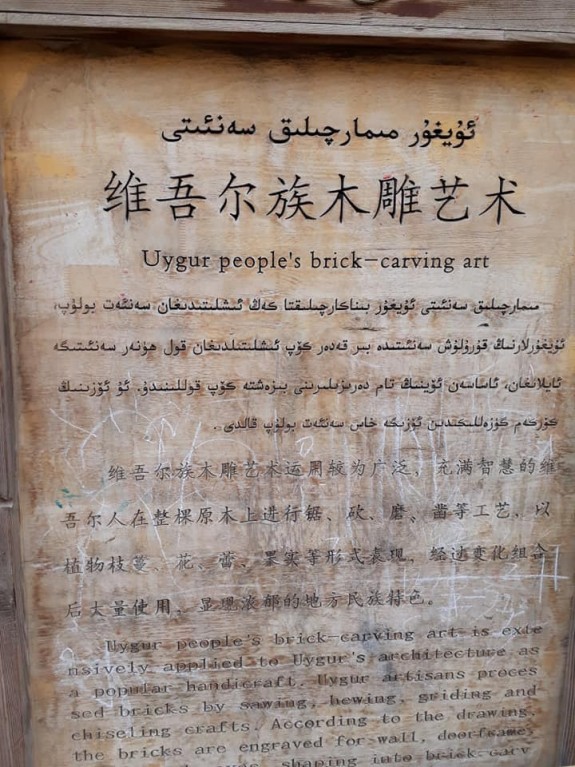

Turun dari mobil saya edarkan pandangan ke sekeliling. Semua papan petunjuk jalan, nama toko, pengumuman apapun, bahkan daftar menu, ditulis dalam aksara Arab, China dan beberapa ada yang ditambah bahasa Inggris. Ironisnya, mereka tidak tahu kalau itu adalah aksara Arab. "No, this is not Arabic. This is Uighur's language," jawab

Menu sebuah prasasti di Xian Jiang (Uighur). Lihat penulisan yang gunakan dengan menggunakan berbagai bahasa dan aksara dengan, tulisan Arab dengan bahasa khas Muslim Uighur.

Mr Chang. Mereka tidak tahu kalau yang disebut aksara Uighur itu adalah aksara Arab berbahasa Uighur. Seperti kalau di Indonesia kita mengenal istilah Arab Pegon atau Arab Melayu (Arab Jawi), bahasa Melayu atau bahasa Jawa yang ditulis dalam aksara Arab.

Mencabut akar suatu bangsa selalu diawali dari budayanya. Karena, bisa jadi agama terlalu sulit. Seperti keprihatinan yang disuarakan Buya Hamka sekian puluh tahun lalu saat anak-anak sekolah tak lagi diajarkan Arab Melayu atau Arab Pegon.

Semua itu terbukti, belasan tahun kemudian angka buta aksara Alquran melonjak drastis. Di Xinjiang, mereka tidak tahu kalau aksara yang digunakan adalah akasara yang sama untuk menuliskan kalam Allah. Sehingga hampir bisa dipastikan, mereka pun telah berhasil dijauhkan dari Alquran. Innalillahi wa innailaihi rojiun.

Turpan, 3/1/2019

*Uttiek

Follow me on IG @uttiek.herlambang

Tulisan dan foto-foto ini telah dipublikasikan di www.uttiek.blogspot.com dan akun media sosial @uttiek_mpanjiastuti